今じゃスマホは持っていて当たり前で、持っていないというと「なんで!?」って聞かれるくらいです。

私、実は数年前までスマホを持っていませんでした。

最初のスマホがiPhoneの3.5で、4、5、と買い替えて、そこで「もういいや、いらない」となったのです。

一番嫌だったのは、スマホや携帯を持つことで、どこにいても連絡が取れること。

休日に仕事の連絡は嫌だし、くだらない呑みの誘いも嫌。

スマホをやめて「あいつは連絡が取れないから」と思ってもらえて、本当に良かったです。

その後交友関係が激減して、仕事も派遣だし、連絡を取り合うこともほぼなくなり、情報ツールとしてスマホを買いました。

食べ歩きとかするのに、スマホがあると超便利ですからね。

最新の天気予報やニュースを見られて、音楽や動画も楽しめて、写真や動画を撮影できて、こりゃ売れるわけです。

そうやって喜んでいるうちに、無くなったものもあります。

例えば、ぴあ。

ぴあっていうのは情報誌(週刊)で、映画やライブやイベントなどの情報がギッシリ詰まっていて、若者の必須アイテムだったのです。

「週末に映画行かない?」

「じゃあぴあ買っとくわ」

そんな感じでした。

今ならスマホでちゃちゃっと調べられますから、休刊になるのも道理です。

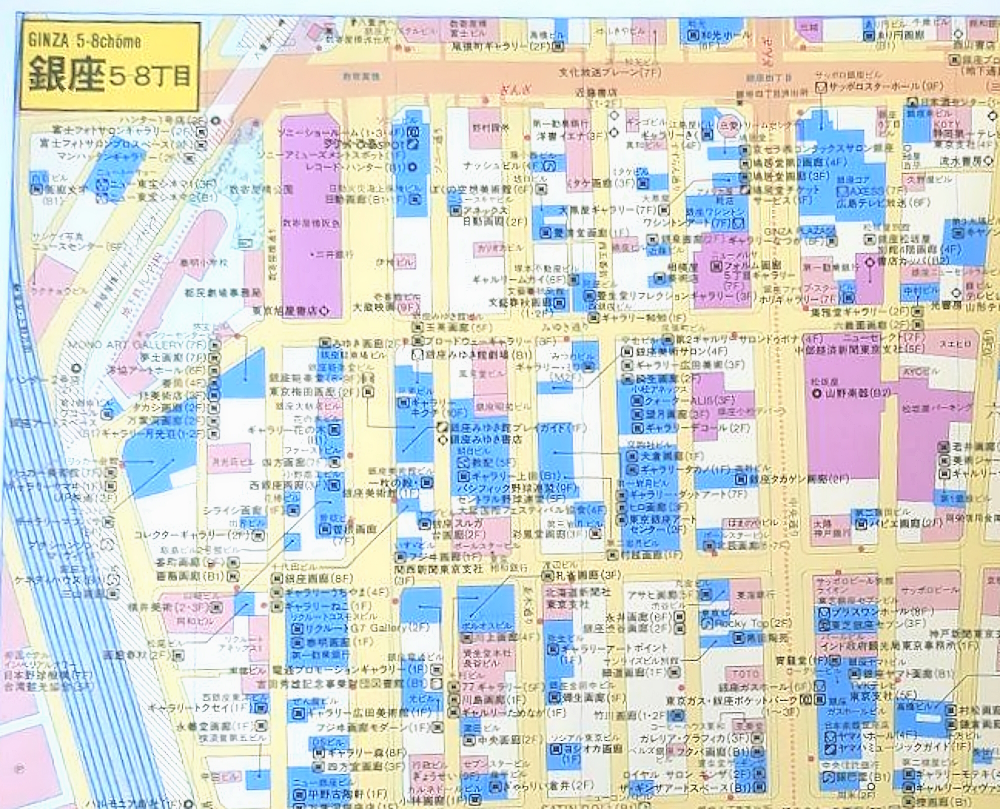

私が残念なのは、ぴあに連載されていて、別冊も出ていたぴあMapです。

地図デザインの第一人者、森下暢雄(もりしたのぶお)さんが手掛けていて、正確で綺麗で使いやすい地図でした。

最初は新宿とか渋谷とか、人が集まる街を一箇所ずつ連載していて、後に別冊となり、持ち運びやすい文庫サイズのものも出ました。

そして毎年更新されたものが出版され、私はぴあMap文庫を毎年買ってましたよ。

出掛けるときには必ずバッグに入れてましたっけ。

使い勝手をとても重視していて、トイレの位置や終電・終バスの時刻まで載っていて、Googleマップなんかよりもずーっと使いやすい地図でした。

地下街の分かりやすさはGoogleマップなんて比較になりません。

その街の代表的な飲食店とかは、別のページに解説が載っていたりしてね。

(飲食に特化したぴあMapグルメも出ていた)

残念ながらうちには一冊も残っていないので、ネットで拾った画像を貼っときます。

(色がちょっと汚いけど)

一枚目の画像はそれほど特殊でもないですけど、二枚目はいいでしょ。

これなら地下街を歩くのも怖くないです。

歩道だって有り無しがきちんと描かれているし。

公園とかの緑も、木の植わっている場所を意識したデザインでね。

便利さと綺麗さを両立した、見ているだけで楽しくなるような素晴らしい地図でした。

これだけの地図ですから、コストもかかったと思います。

誰もがスマホで地図を見るようになれば、無くなるのも仕方のないことです。

ただし、ぴあMapが一冊に集約してくれていた情報は、自分で集めなければならなくなりましたが。

ちょっとお高めでもいいから、また出してほしいです。

今回探してみたら、ぴあの手帳が残ってました。

中身は普通のスケジュール帳と同じなのですが、後半に主要なターミナル駅のMapや、主要施設の電話帳や路線図などが付いています。

これは2005年版です、本家のぴあMapより簡素化されてます。

色味が抑えられているのは、ここに記入するため。

よく出来てますよ。

(Mapだけのリフィル(システム手帳の中身)も出ていました)

あと無くなりはしないけど、使わなくなったのがほぼ日手帳です。

手帳ファンに大人気の手帳です。

文庫サイズで、基本的な機能は普通のスケジュール帳と大体同じ(というか多機能化されてる)ですけど、一番の特徴は一日分のスペースが1ページだってことです。

普通のスケジュール帳って、1ページで一週間だったり2ページで一週間だったりするから、一日分のスペースが狭いでしょ。

ほぼ日手帳はその不満を解消したのです。

当然ページ数が増えてしまうので、専用の用紙を開発して厚さを抑えました。

ページの左端に縦に時間軸が印刷されていて、それに合わせて記入することもできるし、それを無視して自由に書いてもいいのです。

私はどこへ行ったかの場所(仕事)と、どこで何をいくらで買ったのか(買い物)と、どこで何をいくらで食べたのか(グルメ)を、ボールペンの色を変えて記入してました。

余白には色々追記できて、非常に便利でした。

一時期、もらったレシートを全部その日のページに貼っていたのですけど、これをやると物凄い厚さになってしまうからやめました(笑)。

ほぼ日手帳のもう一つの特徴は、カバーの着せ替えができることです。

上のリンク先を見ていただければ分かるように、毎年多数のカバーが販売されています。

手帳本体とカバーを別にするというアイディアが、カバーを選ぶ楽しみを与えてくれました。

一番安いのだと二千円台、いい皮を使ったりしたのだと数万円というのもあります。

以前Snow Peakが出していたのは、撥水加工されていてジッパーで全体を閉じることができるタイプで、中に複数のポケットが付いていて、アウトドア感満載のモデルでした。

ほとんどのカバーは表紙側と裏側の両方にペンホルダーが付いていて、両方にボールペンを差すことで手帳が開かない工夫がされています。

(手帳本体が文庫サイズなので、文庫本カバーも使えます)

こんなに気に入った手帳は他にありません。

それでも使わなくなったのは、やはりスマホです。

以前書いたお出掛けマップもスマホだし、モバイルSuicaなら支払いの履歴が見られます。

料理は写真を撮っておいて、あとで店名などを書き加えています。

情報を電子化したことで、コピーしたり移動したり編集したりが楽になりました。

情報量は減りましたけど、あまりムキになって記録したってしょうがないし。

あと個人情報を扱う仕事だと、職場への手帳だのスマホだのの持ち込みが禁止されていて、書きたいときにすぐ書けないのも大きいです。

仕事の合間の息抜きだったのですがね。

そんな今でも欲しくなるほぼ日手帳。

もし買うとしたら、day-freeタイプでしょう。

これはカレンダー型のページの他は、日付のないページになっています。

書きたいときだけ書いて、自分で日付を入れれば無駄なページを作らず使えます。

日付が入っていると、書かないページが沢山残ってしまいますから。

私がほぼ日手帳と一緒に持ち歩いていたのが、月光荘の色鉛筆です。

月光荘のリンク ↓

これは私の私物、二代目になります。

クーピーみたいな芯だけの色鉛筆で、十色あります。

これと普通の鉛筆かボールペンがあれば、カラーで絵が描けるのです。

ほぼ日手帳の広いスペースを、こういうもので活用していたわけですね。

まぁほぼ日手帳がなくても、ポストカードサイズのスケッチブックがあれば絵は描けますけど。

モノについてつらつらと書きました。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。